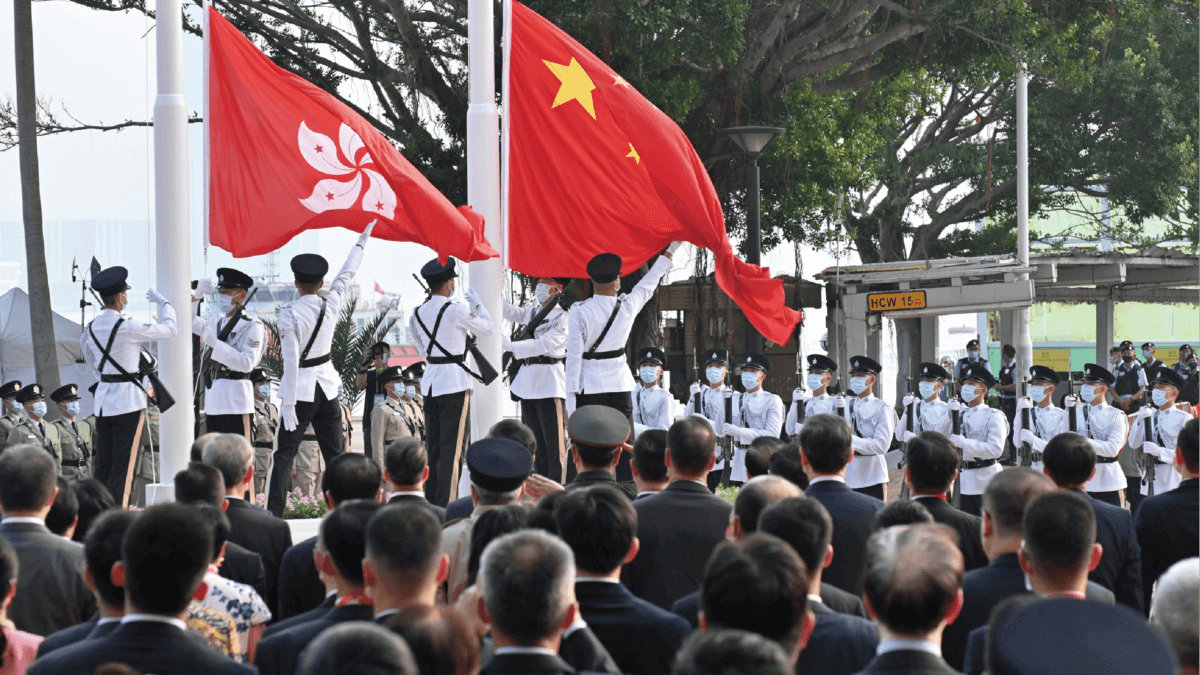

今年七月一日是香港移交中國的25周年,然而相信各位讀者也心知肚明,港人近年所受中共政權鎮壓的力道可謂是逐年上升,更別提會對此周年慶產生任何慶祝心態了。

在經歷了可惜但值得也必須被敬佩的反送中抗爭後,港人當今被迫臣服於國安法之淫威,並陷入了民主及社運的死寂。隨著七一周年的到來,本組織認為每位真誠支持香港民主抗爭的有志之士有必要繼續堅持對援助港人的信心,並研究香港社運及經濟結構的前世今生,以此作為促進將來抗爭再次爆發的理論武器。

為此我們撰寫了此文,透過介紹英領時期前後的香港社會運動及產業發展歷史,以及檢視香港移交一事,並且思考以上基礎是如何影響當今的香港。

第一章:向英屬港府的抗爭及來自中共的背叛

在1840年代香港被割讓給英國後,其長年都是作為各國帝國主義勢力於中華地區的轉口貿易核心,因此當時的主要產業也都是航運及商業。

由於缺乏在地的商品製造業,導致在20世紀的中國革命初期,香港的工人階級雖然受到中國國內運動的鼓舞而有強烈的抗爭及反帝國主義情緒,但終究還是缺乏充足的階級實力。例如香港的工人及左翼運動之大部分主要領導者起初也是由早期之中國共產黨派人部署,而非由香港本地的知識分子或工人。與此同時,也由於香港知識分子還仍相當弱小,這便導致當時的社運參與者主體主要都是由中共及左翼份子訓練出的工人階級。

然而即便如此,香港工人階級運動在來自中國的支援下還是能夠發展的有聲有色,例如在1925年的省港大罷工中[1],在中國共產黨與廣州政府的領導與組織下 ,香港工人便很有效的建立起了各自有幾千人參與的罷工委員會及武裝糾察隊,最終使得港英政府的經濟受到巨大打擊[2]。

不過,中國國內運動對香港的影響,同時也增強了香港工人運動對中共的依賴性。這也就導致在國共分裂、國民黨大力鎮壓中共時,香港工人階級雖然沒有受到波及,但也消沉了很長的一段期間沒有活動。一直到了第二次國共合作後,香港工人才又恢復了一定的抗爭力道,但還是並未有任何政治性罷工。

日本侵華時期,中國國內的許多資本選擇逃往香港避難,因而為香港的工業化帶來了資金基礎。並且在中共政權建立後,革命所造就的工業進步,使香港的工業生產者能夠更容易地取得來自廣州及上海的廉價原物料、工業產品和利用香港既有的廉價勞動力。

後續一直到1950年,隨著中共建國和韓戰爆發,聯合國為了打壓中共政權從而對香港實施禁運政策,導致轉口貿易走衰。因此香港在當時便紛紛興建了許多紡織、成衣及塑膠工廠,而以上條件也就促使了香港的經濟結構從原先以貿易為主的轉口經濟體轉型為以製造業為核心的輕工業之都。這樣的轉型便造就了香港爾後成為了亞洲四小龍的一員。

隨著香港產業資本逐漸壯大後,相對應的是會有人數更多且更加強大的產業工人階級之形成。然而當勞動者們在面對英屬港府對工人運動的一系列打壓時,中共不但沒有支持香港的工人運動,反倒是默許港府進行鎮壓。

例如1950年代爆發的羅素街事件,此事件是由製造業興起而隨之增長的電車企業之工人,為了提升其基本薪資和年終分紅而發起的罷工,後續香港政府不但不願進行任何讓步,反而選擇以武力清場而致使運動走向暴力化,且最終在催淚彈的攻勢下被迫瓦解。

對此事件,中共的官方報紙《人民日報》除了對港府進行一些口頭上的批評外,便沒有任何的實質行動。

以上反映了一點相當重要的事實,即中共政權對香港工人運動所抱持的「不干預、不介入」之態度,使得港府更能肆意鎮壓正在興起的工人運動。正如周恩來在1957年所表示的,香港是歷史遺留下來的問題,得等待適當時機才能「收回」,由此反映了中共在香港問題上的機會主義立場與不作為。

基本上來說,中共在當時所採取的一國社會主義路線便是選擇對當前威脅性不高的英國持妥協態度,一方面中國在當時仍需透過向香港出口原料以取得外匯,另外一方面則是為了在韓戰結束後,透過恢復轉口功能的香港維持對外貿易。這表明彼時的中共政權更傾向維繫中國國內的對外經濟活動,而非建立和聲援更廣泛的革命運動。

除此之外,在1955年時,親中共的香港工人組織——香港工會聯合會(以下簡稱工聯會)發起了「回祖國服務運動」,鼓勵香港激進工人及進步份子搬到中國,優先為「祖國的革命利益效勞」。然而據一名叫張明的毛主義份子所述:「除打入中共官方架構內的人外,非直系黨員則或是受政治審查,或是不能分配到工作,難以發揮所長;能進入產業部門的,也有受排擠。」[3]這也就變相的說明了彼時中共政權與香港工人階級的政治距離。

隨著人民公社失敗,在1960年代時也興起了一波逃港潮,許多中國人攜家帶眷移居香港,而以上事件便導致香港工人階級對於中共及廣義的「左翼」產生了極大的失望感。於是包含工聯會在內的激進工人組織便在當時紛紛轉型為爭取溫和改良訴求的權益性團體,僅以爭取普遍的社會福利和成立自救會為主要訴求。

省港大罷工曾是香港工人運動的高峰(圖:香港地方志中心)

第二章:徹底失望的最後一綑稻草──六七暴動

到了1967年,也就是文革之初,香港工人階級以至全港群眾對於中共的反感程度更是達到了最高峰。因應文革所產生的政治鬥爭的角力甚至擴張到了香港地區,許多左翼份子及既有且還沒對中共死心的親中共組織(例如工聯會)受到文革勢力指示而發起各類社會騷亂與鬥爭行動。例如在沒有正當理由的情況下攻擊工商日報等報社或是要求個別工廠開除所謂的親蔣份子,以及推行少數的勞動訴求。

由於以上訴求與一般群眾或甚至普遍工人階級之利益脫節,從而並沒能獲得多少社會支持,因此也導致相關運動幾乎都沒爭取到任何實際成果。

因為運動缺乏成果,不僅運動內部的基層參與者認為當前行動模式無法滿足自身的政治需求,另一方面領導層也由於擔憂長期沒有「功積」而使自己的領導力遭質疑,於是所有這場文革運動的參與者都產生了急功近利的心態。其後因為工人組織的分裂,加上運動因缺乏群眾基礎而帶來的政治孤立,使得行動逐漸轉向恐怖主義。活動主軸變為放火燒車、打人綁架或甚至是炸彈恐攻,並在最後由英國軍隊聯合訓練有素的警衛隊成功將其鎮壓。

此事史稱六七暴動,事發過後帶來的影響是普遍香港群眾對中共政府、左翼及工人組織產生了極大的憎恨感。自七零年代起,香港所有工會的全國工人參與人數從40%以上驟降至20%以下,而且連年都在持續下降。

與此同時,由於在暴動期間,參與者基於傳統上中國支援的歷史記憶仍存在,而普遍相信中共會對香港的運動進行支援。然而事實是中共政府選擇維持對於英國的妥協態度,除去為了維護自身政權合理性而在口頭上宣稱支持香港工人抗爭外,實際上卻是不斷勸告運動本身應當改為規模較小的和平示威[4],並在港府實行鎮壓時也不願給予香港的鬥爭任何實際支持[5]。於是也導致了參與者產生了更進一步對中共的失望感。

更可悲的一件事情是,由於1970年代是香港產業轉型成果的發酵時期,出口貿易的成功及居民生活水平之提升,使香港人從當時至今都普遍認為六七暴動是香港經濟成長的歷史分水嶺,他們會判斷香港當時之所以能成為亞洲四小龍及擁有穩定的政治局面,很大程度上得歸功於英屬港府在當時鎮壓左派及工人組織,左派和工人組織就是香港邁向成功的阻礙。而且由於經濟發展強勁、政府鎮壓暴動有功,便導致國內社運情緒陷入冷淡。

之於我們馬克思主義者的觀點來看,1967年確實是個歷史分水嶺,是香港人對左翼、工人組織及中華民族認同感產生分離與憎恨的分水嶺。因此雖然六七暴動使港人產生了獨立的民族意識,但香港的此一特殊歷史條件也導致在蘇聯垮台以先,群眾便已對左翼及工人運動產生失望感及不信任感。

在此之後,一方面由於出口產業已為香港累積了大量財富,另一方面隨著中國1978年改革開放,大量國外金融資本紛紛湧入中國及香港,同時香港製造業資本此時也選擇轉入原料豐富、勞動力更為廉價的中國。這便使得香港經濟結構不得不再轉型為以轉口貿易及作為典型非實業生產項目的金融業為主,香港產業工人階級的力量於是再次衰弱。

因而自此往後,香港社運的主角便轉為由學生為主體的本土主義運動。一個鮮明的指標是1972年的保衛釣魚台運動,當中的訴求是反對日本在當時肆意宣告釣魚台主權,並主張國際應尊重中港台華人利益。其中的香港參與者八成以上為學生與教師群體,剩下的兩成多為白領社會人士。

六七暴動作為香港的歷史分水嶺,可謂是徹底翻轉了港人的社運結構。(圖:GETTY IMAGES)

六七暴動作為香港的歷史分水嶺,可謂是徹底翻轉了港人的社運結構。(圖:GETTY IMAGES)

第三章:「 回歸 」與新時代

接下來再談到移交議題,在1972年起中國正式加入聯合國,並且見證了香港的經濟發展後,再加上自身由於需要透過加大對外貿易額度以累積外匯好進一步促進產業發展,中共政權便有了底氣和強烈需求要獲得香港徹底的掌控權,從而便提出了要使香港回歸。不過基於中國政府須先平定國內文革內亂,正式的談判是一直到了80年代才開始進行。

之於群眾而言,對移交一事的態度則是較為複雜。據港府在1982年所做的民調統計所述,高達八成以上的香港居民雖不會在民族認同上接受自己是英屬香港人,但同時也不希望將香港主權移交給中國。另有六成五的民情認為應當維持現況,三成支持港獨。與此同時,包含香港本地資本家在內的各國資產階級也擔憂主權移交後會限縮香港的資本自由流通能力[6]。為了解決這樣的治理壓力,中國才提出了「港人治港、一國兩制」的口號,嘗試向世界資本主義保證香港的民主及資本流通能力。

中共宣傳這些口號的辦法,首先是透過收買和促使香港地產富商如霍英東、李嘉誠、胡漢輝等人公開表示主權移交將不會影響金融市場發展,並且接連派出代表前往多國經貿會議、國際政經組織甚至是大型證券市場發言表示將使香港維持原樣。

接著是在世界資產階級態度軟化後,再進一步的向香港人強調港府行政長官將由香港人自行選舉,而不是由中國內地派人管理。同時又派出政委代表至香港大學學生會等高威望的學生自治組織討論香港前途問題,藉此獲取既是社運主體,且受六七暴動影響較輕的新一代港人支持。[7]

在這樣的左右安撫下,中共成功的穩定了香港人民及各國投資人的信心。一方面,由於中美在1979年正式與美國建交,獲得美國支持,並同時又事逢石油危機,重創了香港當時仍是以製造業為主的輕工業經濟。另一方面,香港本身重度依賴中國出口的原料及工業產品,這便使得中國既有強勁的談判籌碼,迫使柴契爾在1985年答應了1997年的香港移交事宜。

爾後八九年六四天安門爆發時,雖然香港的學生群體以及其中成立不久且不斷在努力累積政治資本的民主派等新一波社運團體發起了許多遊行及聲援陳抗。同時受歐美社運發展影響,香港也開始發起女權、環保等第三代人權類型的運動,然而在缺乏充足運動經驗基礎及強大工人階級運動支持下(也就是缺乏能夠以罷工作為抗爭手段的前提下),大部分的學生團體因為訴求長期無法實現,而這又回過頭影響了學生的運動熱情,使其難以持續。

曾參加當時學運和左翼團體的香港嶺南大學文化研究系講師葉蔭聰便就此狀況回憶道:「學生組織,常常沒辦法將原本的意念實踐。此外,學生組織也欠缺自己的身份,在學校的積極份子,很快便會加入其他比較持久的社會運動。」[8]

第四章:民主之垂死及其葬禮

在中美合作主義後期[9],隨著中國已逐漸從傳統的「 世界工廠」邁向全球第二大經濟體的地位,並且積極透過一帶一路等大型國際經貿戰略促進此一事實之發生及提升國際競爭力,快速且驚人的經濟成長速度在當時已一定程度上的觸動了歐美世界強權之敏感神經。而中共政權本身貌似也對此事實有所認知,因而才在2014年時提出2016年及2017年香港政治制度改革,以便透過初步的縮緊權力來開始對於香港之外資及既有資本的流通能力與隨之產生的各項經濟問題(如貧富差距)進行管控,並為將來能進一步完全控制香港鋪路。

因此也促成了2014年爆發的雨傘運動,並在此之後也為六四過後出現的香港民主派及此時初冒頭角的香港本土派累積了大量政治資本,使兩者的議院席次之合得以長年凌駕於建制派之上。

然而,若我們以徹底理性的角度看待此一「 港人治港的民意成就」,那麼須認清的一項事實是,民主派與本土派當時在議院之優勢,與其說是港人民主權益的一大進步,更不如該看作是「 一國兩制蜜月期」的末期表現。

之所以會這麼說是出於兩項原因:

一,就後見之明來看,即便是長年享有席次優勢,但不論是民主派或本土派皆無法有效透過議會政治使香港的政治運作徹底獨立於中共的各項干預。反之,每位參選的議員除了在選舉過程中需向各項現有選制的不平等規定妥協外[10],我們亦能從一系列的中共政權對香港泛民派、反中議員和社運人士的逮捕案——例如去年爆發的香港民主派初選大搜捕——當中看到,香港議院席次優勢在中共獨裁淫威下是何等脆弱。

二,在香港政治、經濟都受制於中國的前提之下,僅限於香港一地一區的民主派之議會優勢雖可展現港人對中共之態度,但這種優勢放在整個中國的政治版圖中卻也相當渺小。這種議會優勢不僅高度受到中共黨中央的控制、介入和干預,其更是難以撼動中共政權。

由此可見,雨傘運動之所以能夠暫時維護港人的自治權及促進民主及本土兩個最大港人權益政治派別得勢,除了係因香港青年學生所展現的巨大抗爭能量外,事實上也與中共尚未緊縮權力有關,因而可以再釋放給港人之民主政治及香港所儲存的資本一段緩和期。然而到了中美貿易戰正式開打後,此壓力便達到了臨界值。

為了防堵來自於美國帝國主義的壓力,中共緊縮權力、統合資源與人力的客觀需求伴隨中美衝突而逐漸增大。這也就說明,中共對港人自治空間與民主權利的開放程度變得益發窄小,最終因2019年的《逃犯條例》而徹底引爆[11]。

其後,反送中運動所帶來的巨大抗爭浪潮震撼了全世界,其不僅得到眾多國家的青年效仿,更成為21世紀的標誌性抗爭運動。但是,在運動仍然缺乏明確組織且無法與中國工人階級結合的前提下,中共政權得以透過更高強度的港版國安法來撲滅民主抗爭的火苗。至此,香港民主運動再度轉入低潮,且在國安法的高壓之下,香港「一國兩制」正式被戳破,成為實質意義上的「一國一制」。

直到現在,香港保安局長、原香港政務司司長李家超在國務院的欽點下,以「唯一候選人」的身分正式上任特首一職。不少民運人士就批評,香港「黑警」出身的李家超擔任特首,勢必會以更強的力道鎮壓來自香港內部的民主異議聲浪[12]。

另一方面,新版香港教科書也全面否認了香港曾受「英國殖民」的歷史事實。不少專家推測,其背後原因在於消滅香港的特殊性,藉此宣告香港作為「中國一部分」的正當性。另外,新版教科書也加強了對愛國主義、身分認同的宣傳,藉此試圖抹滅香港與中國的固有政治距離。

綜上所述,香港有限的民主權利已受到巨大的衝擊,並透過政治上的權力緊縮政策,強制將香港所萌生的民族意識所抹殺掉。與此同時,試圖「同化」香港社會的政治張力也在中共的介入下不斷加強,其試圖通過大灣區經濟架構[13]與文化上的教育,更徹底的讓香港「融入」在中國國內。

香港的進步份子在缺乏充分鬥爭籌碼的條件下,結果便是難以抵抗獨裁政權之攻勢(圖:維基百科)

香港的進步份子在缺乏充分鬥爭籌碼的條件下,結果便是難以抵抗獨裁政權之攻勢(圖:維基百科)

總結

總歸而言,香港的社會運動先是受中共直接領導的工人運動為主體,但在經歷了多次背叛、六七暴動及產業工人勢力衰弱的影響下,工人運動幾乎徹底退出了社運舞台,並由缺乏經驗及組織基礎的本土主義青年運動取代。這種具英雄主義特質的青年抗爭所面對的,並不僅是香港一地的港區政府,而是龐大的中共獨裁集團,這也就導致了社會運動由於缺乏得以動盪社會經濟的力量而無法取得太多政治成果。

然而,長期缺乏成功的運動也代表著社會長期缺乏宣洩抗爭情緒的管道,這些壓力會越積越大,最終將導致規模更大的抗爭。反送中時上萬人連續十幾天的罷工,以及200萬人上街抗爭就是這項壓力爆發的頂點。我們在運動初期時也分析到,香港之所以可以在短期內爆發如此如此超越歷史規模的罷工及抗爭行動,歸根到底還是在於香港民眾長年忍耐於低薪血汗過勞、貧富差距大、高物價高房價及永遠沒能解決的民主訴求所致。

可惜的是,一些基本的問題還是存在,一方面由於群眾對左翼及工運的不信任感仍未消除,而且運動缺乏工人階級的結構性問題也還是存在,以至於香港的抗爭無法長久具備得以刺穿獨裁政權政經基礎的羅基奴斯長槍──罷工。另一方面,由於學生群體的經驗與組織基礎不足,無法建立起具有領導及充足組織性的抗爭運動。

更重要的是,香港群眾與中國工人階級抗爭的長期脫節,構成了香港抗爭運動長期孤立的最重要因素。雖然在六七暴動後,香港人民得以在民族意識及社會運動上脫離來自中共的牽制,然而很明顯的是,就總體力量對比而言,香港若要向中共鬥爭以爭取民主權利及一切權益,便必須和當今處境與自身一般的中國被壓迫族群,尤其是工人階級聯合推翻中共藉以維護其獨裁統治的國家機器[14]。

然而,當中共嘗試以大灣區計畫將香港一地結合至中國國內的政治/經濟環境時,卻也同時將香港群眾積存的怒火、對民主的渴望一併帶入到了中國國內,藉此為香港群眾與中國工人階級的聯合抗爭創造了基礎。而在此同時,真心支持香港民主抗爭的有志之士也仍需繼續奮力於給予香港抗爭者一切形式上的支持,不論是繼續聲援或促進各國的政治難民庇護法案立案及完善。

隨著中美衝突的越演越烈及全球經濟動盪,中共政權勢必將面對到更多來自內外的不同社會矛盾,且仍會持續加強對權力的管控和緊縮。這也就說明,未來推翻中共獨裁政權的使命與任務,仍被交託在了中國、香港以及台灣工人階級的手中。而在此之前,我們必須為這場即將到來的抗爭做好準備,在未來迎接這場足以再次撼動全球的民主革命運動。

[1] 一場由內部領導者大多是中共黨員及左傾國民黨員領導的廣州國民政府促成的大型反帝政治罷工。

[2] 1925年香港出入口貨總值只有1924年的一半,大量商戶倒閉,政府收入大減,向倫敦借款三百萬英鎊以渡過難關。

[3] 取自《香港工運的回顧與前瞻 》(張明,1984年)。

[4] 「周恩來在遊行前曾指示外交部,表明遊行隊伍須格守『不衝、不進、不砸』」──《苦撐危局-周恩來在1967》(陳楊勇,1999年)。

[5] 此段敘述並非代表我們支持香港紅衛兵的恐怖行徑,而是要指出中共中央的指示既與此運動之路線缺乏一致性,且前者對於後者的最終態度是直接的背叛。

[6] 此段敘述參考自:1980年代香港前途談判歷程. 話說1980年代前途談判之初,大部份港人寧願維持英治現狀,不想受共產黨統治,最後… | by Editor | recall-hk |。

[7] 同註解[6]。

[8] 取自:九十年代的抗爭:社區、居民、學生、工人運動的異同 | 左翼21 | 獨立媒體 (inmediahk.net)。

[9] 自中國提出新型國際關係及隔年提出一帶一路的2013年至中美正式開始新一波貿易戰的2018年。

[10] 例如每位候選人須在選前簽署「確認書」,表示不會支持港獨。

[11] 對此的後續敘述請見本組織撰寫的另一篇文章:《香港白色恐怖:中共的真實意圖是什麼?》我們在此文對中共所面對的壓力及其後續行動路線進行了精闢的分析。

[12] 此番擔憂並不是子虛烏有。依據報導,李家超在2021年港版國安法實施一周年時,就表示過要加強國家情報系統。

[13] 同註解[11],請讀者務必詳見我們在此文的分析。

[14] 或許部分讀者會疑問道我們是否也能期待美國及英國等「 民主大國」的政府透過它們的經貿或軍事支援以平衡香港人民與中共獨裁政權的力量差距?然而事實是就後見之明來看,反送中抗爭期間,這些歐美政府為考量來自中國的經濟需求而僅敢對林鄭月娥政權及中共實行一些無傷大雅、且依今天事實來看也確實無法阻止國安法上路的經濟制裁。

這也為我們證明了兩點事實:

-

期待香港若能再次成為英國殖民地未必是明智之舉,左翼並不會為中共獨裁統治護航,但我們也不會對殖民政治充斥任何幻想。

-

如同我們在上述的分析,歐美國家政府在看待任何「獨裁政權」時,其基本考量仍是以本國的政治與經濟利益為優先。歷史上類似的例子比比皆是,這都一而再、再而三的證明歐美資本主義的不可靠。