去(2024)年5月,衛生福利部預告人工生殖法修正草案,開放同性伴侶、單身女性及代理孕母適用,引起多個婦女權益團體的抗議後,衛福部國健署於去年十二月宣布,先處理單身女性、女同志適用等有共識部分,爭議較大的代理孕母脫鉤處理。近日,在Threads上一對男同志伴侶對代孕經驗的分享,又捲起一陣輿論風波,代理孕母議題再一次受到社會大眾討論。

代理孕母在世界各國已經行之有年,然而,關於代理孕母的爭議就從來沒有停止過。台灣多個婦女權益團體指出,代孕制度走向合法開放甚至商業化將帶來對女性更多的壓迫,一旦政府在法律上承認代理孕母的合法性,這將在法律與文化的層次上向社會宣告「子宮可以是待價而沽的租賃商品」,甚至會使部分以此營利的商業醫療機構鼓吹更多女性把自身的子宮租賃出去,甚或以此謀生。更令人擔憂的是,這可能會引發難以估量的人口販運或道德衝突等問題。

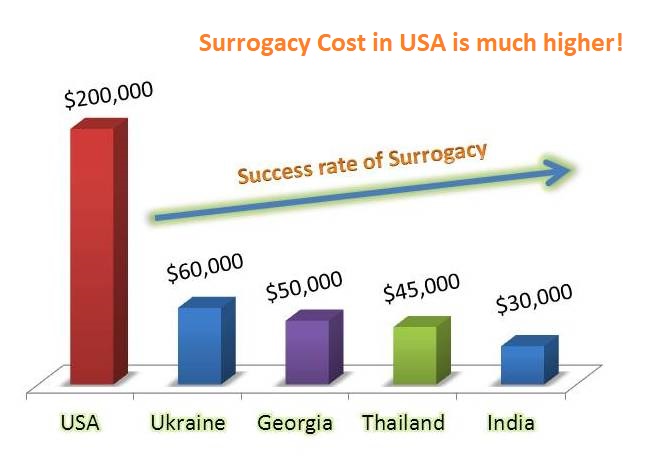

另一方面,受到各類不孕症所困的患者,以及渴望能夠擁有親生子女的同志伴侶,他們倡議代理孕母合法化的渴求是可以理解的。在當前的台灣,這一類人之中若有相應經濟條件,他們早已在國外尋求相應的商業服務以滿足生育的願望。現在,相關政策的倡議人士與團體以生育權、成家的願望為名,期望台灣也能效仿國外先例,讓代理孕母合法化,讓跟它們有相同願望且受到不孕所苦的人們不用在國外以更昂貴的費用取得代理孕母的服務。

支持與反對觀點

許多婦女權益團體批評,代理孕母合法化,將是以國家政策向社會宣告了女性身體可以做為商品租賃販售,這將使性別平權倒退,使女性身體更加受到商品化與物化的壓迫。這些團體的發言代表也說到,如果沒有可觀且吸引人的酬金,誰願意去把子宮對外租賃幫人生孩子且承受孕期的痛苦與風險呢?甚至有反對代理孕母政策者更尖銳地指出,有窮苦人賣腎賣眼角膜賣器官,只為給所愛之人更好的生活,或是在暴力脅迫下成為人體器官買賣的受害者。代理孕母,與這一類事件,又有何本質差異?如果代理孕母合法化(租賃子宮),那是否自願器官買賣也應當合法?如果人體可以是商品,那麼人口販運又有何不可?

然而,支持代理孕母合法化的陣營回擊稱,他們支持的是自願的代理孕母,他們同樣反對人口販運與暴力脅迫,並支持完善保障代孕媽媽與委託人間的雙方權益與規範其行為準則。又質問婦女權益團體道,如果女人自願當代理孕母,何嘗不是「女性身體自主」?如果反對女人把自己的身體來當作商品換錢謀生,那是否也應當反對賣淫、反對建基於經濟利益考量的婚姻?

如果租賃子宮是物化女性,那麼有償捐贈卵子精子,是否也是物化商品化女人與男人?建基於這個反對「人體商品化」的邏輯,那是否應當反對雇傭勞動?雇傭勞動何嘗不是雇主花錢租賃了受雇者的時間與身心靈?

在支持代理孕母合法化的團體眼中,這些婦女權益團體與指控代理孕母合法化將使女性更受壓迫的女權主義者,是無視了他們的痛苦且讀書讀到腦袋壞掉。他們就只是想要跨越疾病與生理的限制,花錢找到代理孕母擁有親生子女,為何就這麼困難?

代理孕母的正反意見爭論,都會出現代理孕母被商品化、小孩被當成商品的指控。(圖片來源:stock.adobe)

代理孕母的正反意見爭論,都會出現代理孕母被商品化、小孩被當成商品的指控。(圖片來源:stock.adobe)

代理孕母的真實情況

乍看之下,雙方的觀點似乎都有道理,關心性別問題的人可能會感到左右為難,難以完全支持一方而反對另一方,在正式切入我們的觀點前,不妨先了解代理孕母在世界各地的真實情況。

中央社報導,根據調查,代孕委託人在印度委託一次代孕,平均得付2萬8,000美元到3萬8,000美元,但代理孕母僅獲得8,000美元以下,其中利潤被商業待孕機構和醫療財團拿走。與此同時,代理孕母還要接受懷孕期間的大量併發症、出血跟死亡風險。

「許多診所常常為增加代孕成功率,把胚胎植入兩個或多個代理孕母體內,如果多個代理孕母都懷孕了,診所會祕密把多餘胎兒流產,許多代理孕母受到不人道待遇,甚至因此死亡。」

台灣女性協會也指出,代孕合約中代理孕母處於不對等的弱勢地位,自由權被設下諸多限制。諸如人身自由、旅遊遷徙、健康隱私,甚至連居所、飲食都被規範,從美國和加拿大的經驗來看,代理孕母在保險上也需要自備,但常被拒絕理賠或採用最低品質的保險,根本不足以保障代理孕母的權益。

伴隨代孕產業的,還有屢見不鮮的犯罪及衍伸的社會問題。在代理孕母合法的希臘,也因此發生人口販賣、非法收養跟洗錢犯罪,而代孕業發達的烏克蘭,有許多代孕生下來的小孩被委託人遺棄,孤兒院有一半都是代理孕母所生。

此外,代理孕母和委託人,有著明顯的階級差異, 代理孕母多來自工人階級或經濟拮据的中產階級婦女,而委託人則為中產階級以上的富裕人士。放大到世界範圍,代孕發達國家跟委託人的國家也有十分明顯的經濟差距。

最後,代理孕母也可能在懷孕過程中對孩子產生感情,不願意將新生兒交給委託人,而引發一系列法律糾紛。例如,1985年在美國發生的Baby M事件,史坦夫婦以1萬美元委託瑪麗・懷赫代孕生子。當嬰兒出生後,瑪麗卻捨不得將孩子交出,帶著孩子逃到佛羅里達州,最終被警方逮捕,並進入法院審理。

總結來看,倡議代理孕母合法化者所期盼的生育權、花錢滿足擁有親生子女的本能願望。其實是建立在經濟不平等、有著為數眾多的貧困婦女或自願以身體換金錢的婦女為潛在供給者的基礎上,並以這些代孕婦女的健康風險、自由權受限制、情感衝擊為代價。由此我們認為,開放商業代理孕母,實際上主要滿足了部分中產階級與資產階級伴侶(無論同性或異性),使他們能以經濟優勢購買他人身體與勞動的成果。其代價,卻是犧牲經濟弱勢的女性,將她們的身體推入可被支配與剝削的位置。

更重要的是,即使商業代孕提供高額的報酬,短期內可能改善部分婦女的經濟處境,但從整體社會結構來看,既無法改變女性的經濟弱勢地位,亦無助於性別平等的推進。相反,其強化了女性作為生育工具的角色,使女性的生殖能力進一步商品化,破壞了女性自主與解放的可能。

相較於在美國委託代孕,烏克蘭、喬治亞、泰國和印度的價格低廉許多(圖片來源:IVF Conceptions)

販賣身體還是販賣勞動力?

在針對代理孕母的辯論中,一個問題不時會被拋出來,「代孕和雇傭勞動是否有質的差異?兩者不都是出租身體以換取金錢?」然而,這種觀點實際上混淆了「販售勞動力」與「販售身體」之間的關鍵差異,正是這一點將代孕與一般的雇傭勞動劃分開來。

在雇傭勞動中,勞工將自己的勞動力(而非身體本身),以工時的形式出售給資本家。在稱為「勞動日」的時間內,資本家有權支配工人的勞動,以創造商品或服務,並銷售商品獲利。在雇傭勞動的情況下,資本家指揮工人的身體,是為了確保工人按照規範生產商品或提供服務,以最大化他的利潤。換句話說,工人的身體在工作期間受到控制,是為了滿足勞動生產的需要,例如在工廠流水線上,工人必須以按照規定的速度擰好螺絲,否則生產會受到阻礙,工人也會被剋扣工資或解雇。但資本對工人行使的權力是有限度的,工人受雇為資本家製造商品,而不是他的奴僕,至少從理論上說,資本家無權要求工人做與工作無關的事,也無權干涉工人在工作以外的生活。

然而,代理孕母的情況則完全不同。首先,代理孕母不僅僅出賣她的勞動力(假設我們將生育視為一種勞動),還必須將自己的身體納入生產過程。整個懷孕與生產的過程都發生在代理孕母的子宮內,因此,她不只是「工人」,她自身同時也是「工廠」,她的身體成為了「生產資料」的一部分。由於生育是涉及整個身體的過程,資本的支配權不會僅侷限於子宮,而延伸到孕母的整體生活,從飲食、作息安排到社交與娛樂,都可能受到限制與規範。其次,妊娠不像雇傭勞動,每日工作數小時後便可休息,懷胎十月期間,孕母的身體必須24小時為胎兒提供養分。有人半開玩笑地諷刺道:「如果將代理孕母視為24小時的工作,她的時薪其實也不高。」

代理孕母並非出售自己的勞動,而是出賣自己的身體及其孕育的孩子。從實際運作來看,生育過程中的勞動已被分工至醫療機構執行,孕母的角色僅僅是提供子宮的「活體容器」,其存在的最終目的,是確保「產品」——即新生兒——能夠順利交付給委託方。如果撕去代理孕母產業的偽裝,便會發現其本質是可重複的器官販賣以及販賣嬰兒。女性的身體與幼兒的生命,在此全都淪為待價而沽的商品,這難道不是對人類生命與尊嚴的嚴重踐踏嗎?

生育本身並非易事,而代理孕母在生活的各個方面都要被雇主規定,更加劇了對身體和孕母尊嚴的踐踏(圖片來源:stock.adobe)

生育本身並非易事,而代理孕母在生活的各個方面都要被雇主規定,更加劇了對身體和孕母尊嚴的踐踏(圖片來源:stock.adobe)

也許有人會主張,販賣勞動力也好,販賣身體也罷,女性擁有對自己身體的自主權,她們有這樣的「自由」選擇如何運用自己的身體。然而,這種論點忽視了個人的「自由選擇」不是在真空中發生,我們生活在一個父權資本主義的社會下,這意味著階級剝削與性別壓迫是普遍存在的事實,個人的選擇往往是在不平等的條件下被迫做出的。

在資本主義社會下,資本家壟斷了生產資料,而工人除了自身的勞動力外一無所有,只能以販賣勞動力維生。工人在資本主義社會的「自由選擇」,只能是在不同資本家之間選擇接受剝削的對象,工人實際上沒有不工作或為自己勞動的「自由選擇」。同樣,在父權資本主義體制下,女性並非在享有充分自足、自由與自主的情境下做出選擇,而是在經濟、社會與制度性壓力的束縛下被迫抉擇。商業代孕所提供的「自由」,不過是為女性提供一種新的被剝削形式,除了服從父權制家庭的壓迫外,女性還可以將自己的身體交由市場支配。這種所謂的「自由選擇」並未賦予女性真正的自主權,反而只是讓女性的身體,同時處於家庭與市場的雙重支配。

作為社會主義者,我們深知雇傭勞動的本質正是「工資奴役制」,但不代表我們認為雇傭勞動和農奴制、奴隸制在剝削與壓迫程度上沒有差別,爭取工人階級的最終解放,也意味著反對任何進一步惡化工人階級處境的政策。如果我們認為犧牲長期的健康,以換取短期的收入是可取的行為,那我們是否也該支持工人無限制加班的「自由」呢?又或是工人有將自身變賣為奴,換取家人安穩生活的「自由」?

我們所應當追求的自由,不是選擇受何種剝削的權利,而是消除剝削本身,使所有人都能真正掌握自己的勞動與生活。自願為奴的自由,絕不是真正的自由,真正的自由應該建立在人類的蓬勃發展之上,使每個人都不用擔心物質上的貧乏,能夠在自主選擇的生活方式中,充分發揮自身的潛力。

代理孕母與性別壓迫

代理孕母不僅涉及剝削,更與性別壓迫相互強化,其需求並非源自不孕者的「本能渴望」。馬克思曾經說過:「饑餓總是饑餓,但是用刀叉吃熟肉來解除的饑餓不同於用手,指甲和牙齒啃生肉來解除的饑餓。」人類總歸具有本能的慾望,但是慾望的表現與實現形式,始終受到社會關係與社會形式的制約。

與其將代理孕母視為生育本能的自然延伸,我們應該從父權制的性別觀念出發,理解為何在無法自然生育的情況下,人們會選擇代理孕母而非收養或其他育兒形式。我們可以將背後的觀念歸結為兩點:一、只有與自身有基因關聯的孩子,才被認為「真正」的子女;二、擁有後代子嗣的家庭,才能稱為「完整」的家庭。

在父權社會中,對「血緣子女」的執著根源於血統延續的需求,特別是男性血統的傳承,這一觀念深植於「傳宗接代」的文化傳統。由於家庭財產的繼承通常依賴於生物學上的親子關係,男性繼承體系便以確保子女血統純正為核心。在歷史上,為了保障家族能夠擁有男性繼承人,社會制度設計了諸如一夫多妻制等機制,以確保家庭擁有足夠的子嗣繼承遺產。在父權結構下,子女是否為「親生骨肉」成為極為重要的問題。為了防止繼承權的爭議,父權家長透過各種手段嚴格控制女性的生育,例如對婚外性行為施以嚴厲懲罰、限制婦女的行動自由、禁止婦女的離婚權等,以確保家族血統的「純正」。即使在現代的父權資本主義社會,依然延續著父權繼承制度的傳統,特別是對小資產階級與資產階級來說,而代理孕母則提供了一種新的技術保障,使男性能夠保證遺傳物質的延續,確立其在基因上的「正當繼承者」,即使他的伴侶無法或不願生育(無論同性或異性)。

對「血緣子女」的執著之根深蒂固,以至於人們對家庭的想像難以擺脫這一框架。即使不涉及財產繼承,許多人仍無法接受沒有血緣關係的孩子,認為收養不如親生,甚至社會上還流行著不遠千里尋找親生父母的「溫情故事」,進一步強化了血緣至上的觀念。

商業代孕產業正是建立在這種父權制的血親迷思與「傳宗接代」的焦慮之上,為了確保(主要是)男性能夠擁有自己基因的子嗣,女性的身體被視為達成此目標的工具。為此要求多名女性接受侵入性醫療,忍受懷孕與分娩帶來的痛苦,甚至承擔生育中的死亡風險,而這一切只是為了確保男性基因的延續。這難道不正是父權價值觀的極致展現?即男性的基因被視為比女性的生命更重要,以至於女性的身體可以被合理化為生殖機器。

同樣,「完整的家庭」被定義為生育與養育兒童的家庭,這一觀念本質上是父權文化的產物。父權社會中,家庭的核心是生育以及血緣關係,沒有子女的家庭被視為「不健全」,選擇不生育則被認為違反社會責任,而收養子女往往被視為不得已的選擇,低於親生子女的「次等選擇」。

這種父權式的理想家庭,強制女性將生育視為個人義務,使女性的生育能力成為維繫家庭「完整性」的手段。商業代孕正是在這樣的框架內得以發展,一方面,它為無法生育的女性提供「成為母親」的機會,進一步強化母職作為女性的天職;另一方面,代孕者被簡化為「生育機器」,她們在生育過程中投入的情感與勞動被忽視,從她們身體中誕生的生命,不被認為與她們有關,真正的「母親」是提供金錢的委託方。透過這種方式,核心家庭中母職的規範進一步被強化,並以剝奪代孕者的母親身分為代價,使「母親」與基因和法律契約而非生育經驗相關。代孕產業,以犧牲部分女性成為母親的權利,強迫另一些女性成為母親。

最後,這種「完整家庭」的信念,再次強化核心家庭的「優越性」,貶低了非典型家庭模式,壓抑了多元家庭的想像,單親家庭、無子女家庭、共同生活但不依賴血緣或性關係的家庭形式,都被視為不完整或不正常,進而受到制度性歧視與社會偏見。這使得父權核心家庭的地位更難以撼動,客觀上維護了父權資本主義的統治。

傳統觀念中,傳宗接代和血親迷思是很重要的一部分(圖片來源:自由時報)

傳統觀念中,傳宗接代和血親迷思是很重要的一部分(圖片來源:自由時報)

資本主義的家庭與生育

既然我們談到了父權制家庭,就有必要在此簡述家庭在父權資本主義下的作用是什麼?為什麼我們批判它維護了父權資本主義的統治?我們在另一篇文章中有更加完整的分析,在此將簡述其要點。

在父權資本主義社會中,「家庭」並非自然存在的私人空間,而是一種制度化的安排,服務於資本積累的需求。家庭的主要功能,是承擔勞動力的再生產——透過女性的生育、育兒與家務勞動,使資本主義能夠不斷獲得可供剝削的工人。這些再生產勞動雖被視為「非生產性」,實則構成資本主義運作的基礎。資本家無需為此付費,卻可藉由女性在家庭中的無償勞動,壓低再生產成本,從而擴大剩餘價值的榨取。女性的生育與家務勞動支撐起社會的基本運作,然而這樣最基本的勞動,卻也是最不被承認的勞動。

這一制度化的性別分工將「必要勞動」(如烹飪、清潔、育兒)集中於女性身上,而「剩餘勞動」(即生產可交換商品的勞動)則主要由男性負責,從而造就了男性的經濟主導地位。儘管這一分工看似「自然」,實則是為了確保被統治階級能穩定再生產自身,同時讓統治階級無需負擔這些必要勞動的成本。家庭因此成為階級與性別壓迫的交會點,不僅服務於資本,也強化了父權制。

儘管父權制家庭是資本主義剝削的基礎,鞏固了女性的屈從地位,對於廣大工人階級而言,家庭卻同時也是不可或缺的避風港——提供了情感支持、日常恢復以及遭遇困境時的依靠。因此對他們來說,成家的需求不只源自於意識形態,更是與自身物質利益相關。在一個人際關係以利益往來為前提的資本主義社會中,家庭似乎是唯一一個在個人需要時,能無條件伸出援手的空間。家庭似乎是唯一可以在個人需要幫助時,無條件伸出援手的場所。生兒育女,也不總是出於對財產繼承的考量,許多人仍抱持著「養兒防老」的觀念,期望子女在自己年老時提供生活上的保障——儘管這樣的想法在當代社會已愈來愈難以成立。

總結來說,家庭一方面維繫了父權資本主義的統治,另一方面卻也是工人階級得以喘息的避風港。因此,性別解放的目標,不能只是廢除家庭,而必須從根本上改變勞動力再生產的社會組織方式,將育兒與家務納入公共服務,消除家庭作為再生產單位的地位。唯有如此,個體才能擺脫對家庭的結構性依賴,瓦解父權資本主義的根基。

人工子宮,女性的解放?

生殖科技日新月異,其中最引人注目的,莫過於人工子宮的發展。這項技術引發了一系列討論:科技能否實現女性的解放?部分女性主義者認為,人工子宮的應用將使女性擺脫生育的枷鎖,從而實現真正的性別解放。然而,從社會主義者的視角來看,一項技術是否能具有解放潛能,關鍵並不僅取決於技術本身,還取決於在何種社會制度下應用。

在父權資本主義體系中,女性的生育能力被物化為勞動力再生產的工具。為了維持資本積累所需的人口供應,統治階級長期以來致力於掌控女性的身體,從家庭制度的建立到十七世紀的大規模獵巫運動,其核心目的都在於馴服女性,使她們服從於勞動力再生產的需要。乍看之下,人造子宮似乎提供了一種技術上的突破,不但能從根本上取代女性在生育過程中的角色,同時也一勞永逸的解決代理孕母的難題,無法生育的伴侶不再需要犧牲經濟困難的女性孕育下一代。

但是在父權資本主義的脈絡下,人工子宮的使用權,如同所有生產資料一樣,極有可能被資產階級所壟斷。當生育技術掌握在資本手中,它便不再是為滿足人類需要而服務,而是成為控制勞動力生產的工具,以及一種全新的營利手段。我們完全可以設想這樣的「反烏托邦」:人造子宮由大企業或資產階級國家所壟斷,決定生育人口的不再是家庭或個人,而是根據勞動力市場的供需進行規劃。工人現在像其他商品一樣,在標準化、可控制的流程中「生產」出來,家庭不再是必要的再生產單位,統治階級也無需再承擔工人繁衍後代的成本,更不用面對女性對生育角色的反抗。

相反,在以民主公有制為基礎的社會主義社會下,生產資料掌握在人民,而非少數資本家手中,並以民主的方式決策。科學技術的發展不再以創造利潤為導向,而在於滿足人類社會的整體需求。在社會主義社會下,再生產勞動將徹底社會化,育兒與照護成為全體社會的責任,而不再是個體女性的義務。人工子宮不再服務於市場或國家機器,而是服務於社會的需求與個體的自由發展。在這樣的制度下,人工子宮才可能發揮其潛力,將女性從生育角色的枷鎖下釋放出來。因此,問題的關鍵不在於科技能否解放女性,而是我們能否建構這樣的社會,使科技實現其解放的潛能。唯有推翻父權資本主義,邁向社會主義的替代方案,女性才能真正從再生產的枷鎖中解放出來,科技也才能成為人類解放的工具,而非剝削的新形式。

我們的主張與訴求

回到代理孕母的議題上,我們認為,不應開放代理孕母,特別是不應該推動商業化代孕。商業代孕不但加劇女性身體的商品化與剝削,將女性的生育能力變為可被購買與支配的商品,更強化了父權制度對女性的控制。即便是在「自願」的包裝下,這樣的制度依舊建立在經濟不平等與性別壓迫之上。

我們主張應嚴格禁止並懲處從商業代孕中牟利的醫療機構與仲介公司,但是不應該處罰從事代孕的女性。我們不應責怪試圖透過代孕改善生活處境的女性——問題的根源不在她們,而在於一個讓人不得不出賣身體的社會。

我們不樂見人們以出賣自尊、身體或性來生存或得到更好的收入。但我們並不能無視了貧窮勞苦對於人們而言有多折磨苦痛。僅僅反對代理孕母政策,並不能解決貧困女性所遭遇的磨難。要真正遏止女性身體的物化與商品化,必須反對整個社會的經濟不平等,也就是世人所身處的資本主義制度。這才能讓世上眾多的貧苦女性不再需要透過出賣自尊、身體與性,也能擁有良好且體面舒適的生活。

因此,我們主張:

-

反對商業代理孕母—生殖能力與嬰幼兒不應成為市場交易的商品,女性的身體不該淪為資本積累的工具。

-

免費提供孕婦所需的公共醫療資源—提供孕婦從孕期檢查到分娩的全面醫療照護,實現真正的生育自由。

-

擴大公共育兒與照護系統—減輕女性再生產勞動的負擔,讓育兒不再是個人或家庭的責任,而是整個社會共同承擔。

-

支持不孕者的平等育兒選擇—推動完善的收養制度,消除對單身者和同性伴侶的歧視,而非以剝削其他女性為代價。

-

挑戰父權文化對家庭與血緣的迷思—打破「血緣至上」與「傳宗接代」的迷思,保障非基於血緣與性關係的多元家庭形式。

-

推動社會主義女性主義運動—唯有徹底推翻父權資本主義,建立以民主公有制為基礎的社會制度,才能徹底終結對女性的剝削與壓迫。

我們相信,女性真正的「自由」並不來自於市場賦予的「選擇」,而源自於沒有階級與性別壓迫的社會,在這樣的社會中,無論是否生育、是否組成家庭,每位女性都能自由地選擇自己的生活方式,擁有真正的自主權與尊嚴。