今年7月26日的「大罷免」投票以國民黨全面守住24席立委及新竹市長高虹安收場,象徵綠營主導的罷免行動嚴重受挫。觀察選前攻防可見,綠營一方的罷免團體嘗試以「反共護台」等口號作為宣傳主軸,攻擊由藍白營主導之國會與各方異己是台灣民主的威脅,試圖加緊煽動亡國感以刺激基本盤;反罷免的藍白營則主打民生牌,不僅串連鄰近縣市組織動員,更推出增加國假與普發一萬等政策牛肉爭取民意。

在此次罷免攻防中,普發現金方案因獲得眾多選民支持而普遍被認為是726大罷免最終失敗的其中一項重要原因。相對於綠營用於鞏固基本盤的狹隘政治仇恨論述,藍白營拱出的福利政策路線更能有效吸引廣大中間選民與基層百姓,並讓反對普發現金的卓榮泰等人收穫罵聲不斷。甚至連民進黨台北市議員許淑華都表示普發1萬影響極大,而行政院跟黨中央都沒有提供相應支援,讓她在遇到基層時都不知該怎麼回應。

尤其在本次罷免中,如高虹安、張智倫等八名市長/立委的不同意罷免票數居然超過他們在2024年當選時的得票數,反映許多本來因忙碌生活、苦難處境或其他原因對政治不感興趣的中間選民,卻因這次事件深刻感受到選舉結果可能攸關自身實際利益,於是站出來投票。他們不見得對藍白營有深厚認同,但由於迫切需要提升消費力,普發現金帶來的「實質回饋」,便無疑成為促使他們出門投票的關鍵之一。

大罷免投票塵埃落定後,有關普發現金的討論不減反增。一方面,綠營人士轉而要求地方政府也加入發錢行列。一些民進黨立委和議員主張,既然中央要「還稅於民」,超收稅款豐厚的縣市也應該比照辦理,發放現金給當地居民。例如民進黨臺中市議員林祈烽指出,盧秀燕市長第一任期間超收稅收逾120億(約每位市民可分得4,291元);經過兩年,臺中財政又有盈餘,理當「還得更多」給市民。類似言論引發網路熱議,甚至出現誇張謠傳:有人製作假圖卡稱「臺中市可替中央加碼發4萬元」給每人。又有謠言稱桃園市超收稅收達340億,可以人均再發15,000元。不僅民眾將信將疑,連部分他縣市居民也喊話自己的縣市長「跟進發錢」。

726大罷免慘敗,映照出民意轉向的清晰訊號,連在罷免前夕相對於藍白營更忽視民生牌的綠營一方,也在選後意識到要藉此民情作為對政敵的攻擊手段。證明台灣基層民眾迫切渴望更多的生活保障與消費力提升,且有意願透過行動爭取訴求。基於此背景,只要能真正改善現狀、扎根人民需求的政策方案,就具備成功推動的契機。

目前最契合這股民情期待的進步政策主張,就是推動制度化的「定期普發現金」,將刺激消費力與生活補助法治化,避免依賴突發超徵稅收或臨時預算才能運作,而是使補貼從偶發資源轉為制度性、週期性發放,更具公信力與持續性。相較過去偶發短期振興券或現金,這樣的安排更能系統性減緩基層經濟壓力,回應民眾對生活品質的真切需求。

普遍民意輿論對普發現金感到滿意(圖片來源:中國時報)

普遍民意輿論對普發現金感到滿意(圖片來源:中國時報)

制度化普發現金的必要性與目標

我們在日前不久所寫文章,〈普發一萬的政策意義與可行條件 藍綠白惡鬥如何展現台灣財政本質〉便已大致談過台灣社會當前的財政背景,台灣的消費力正不斷萎縮,基層人民生活慘淡,而貧富差距卻在接連擴大。台灣的長期經濟與勞動力發展條件正在接連惡化,只有當前消費力的有效提振才能夠為此悲哀圖景帶來扭轉契機。然而我們的政府雖明明有著大量財政空間以斥資大規模福利政策與公共建設,卻選擇在這一方面食古不化地嚴守財政紀律,並在另一邊持續擴張軍備開支。

制度化普發現金政策便能達到立即的紓困效益,舉例來說,單單2023年初民進黨政府發放的每人6,000元現金,就對民間消費起到明顯提振作用。具主計總處統計,該年臺灣民間消費成長率達8.41%,為近年最佳表現,而當年經濟成長率卻僅1.12%。換言之,在GDP成長接近停滯的情況下,是消費成長撐住了經濟,而消費成長又與現金發放有直接關聯。

再參考更多經驗:2009年金融海嘯後臺灣發放消費券,被估計拉抬當年GDP約0.43個百分點;2020年發三倍券,GDP提升約0.53%。可見,將錢直接交到人民手中,確實能迅速轉化為消費動能,有效對抗通縮風險和需求不足。尤其對低收入戶而言,他們拿到錢後往往立刻用於購買生活必需品、支付帳單,使資金立即回流市場,具有明顯地乘數效果。

再來,臺灣經濟長期偏重外貿,內需相對疲弱。制度化普發現金相當於為內需市場定期打強心針。當廣大民眾有更多可支配收入用於消費,從而本地服務業、小型商家乃至農工生產都將受益於需求增加。這便反過來會創造更多就業機會,促進薪資成長,形成良性循環,讓需求帶動投資,投資帶動就業,就業帶動收入,再反過來提高需求。特別是在全球經貿不確定性增高的今日,美國對全世界發動關稅劫掠,而且多國地區正爆發戰爭或各種武裝衝突,強化內需更是維繫經濟能有效發展的關鍵。

事實上,普發現金政策本質上就是讓勞動大眾更多分享社會經濟果實的一種管道,相當於提高勞動者報酬在GDP中的比重。長期被壓抑的工薪階層收入增加後,不僅生活壓力可緩解,還能更積極參與經濟活動,進而提高生產力。因此,制度化普發現金對臺灣勞動者百利而無一害,補充了現行低薪體制下勞工購買力的不足,既提升了勞工向資方爭取更合理勞動待遇的抗爭底氣,並也成為勞工除了談判之外另一種爭取更公平所得分配的途徑。

然而,地方政府的財政現況與中央截然不同,各個地方政府有著不同的財政條件與運作問題,普發現金政策的施行對象不能一概而論。面對沸騰的「地方版還稅於民」輿情,多個縣市政府紛紛澄清超收數據並闡明困難。例如,針對謠言稱桃園市稅收超徵34億元,桃園市政府嚴正澄清實際只多收約9億元,而且桃園是113年度全國唯一沒有歲計剩餘的縣市(也就是結算無結餘)。桃園市政府進一步指出,中央統籌分配款及一般補助款長期明顯偏低,近年每年比其他五都少拿88至356億元,造成龐大結構性財政壓力。截至目前,桃園累計短絀已高達700億,如今面臨捷運、社宅、長照等重大建設需求,根本沒有盈餘財力發錢。

再看到臺中,網傳圖卡稱其超收120億可發4千元,但臺中市府也表示那是盧秀燕首任四年累計值,且這筆超額收入多已用於還債及建設。至於新北、臺北等被點名「超徵」的直轄市,也各有財政壓力。可見,雖然「地方也該發」的口號表面很美,但實際操作並不容易;畢竟不同地方政府稅基懸殊,有的囊中羞澀、有的盈餘也需還債投資,財力未必允許地方政府作為負責人來平均發錢。

如果把普發現金交由各地方政府各自為政,很可能出現富庶縣市發多、窮縣市發不出的情況,加劇區域不平等。因此,應由中央統籌,以齊頭式平等的原則全國同步發放。如此不僅操作上更有效率,也能避免地方派系將發錢變成酬庸或債務挪用。例如此次爭論中,一些綠營人士提議中央可以要求地方「將超徵稅收上繳中央,用於普發一萬」,以減輕中央舉債壓力。但桃園等縣市的回應顯示,地方超徵款項大多已挹注地方建設或還債,自身難保。

我們試想一下,若讓財力充裕的都會區以盈餘發大紅包,而財政困難的縣市卻一毛不拔,全民基本收入的作用便將大打折扣。因此,為確保每個國民都享有同等權益,普發現金應以中央財政為主體。中央政府具備稅收調節、預算分配權、國債發行權等財政工具,且中央銀行具有新台幣的壟斷發行權。只有中央一方能有效透過統籌稅款在各地之間進行平衡,達到平均分配財富的效果。前述桃園案例就凸顯:中央對桃園的統籌款長期偏低,使其財力吃緊。這種狀況下如果強行要求桃園自行「還稅於民」,無異緣木求魚。因此制度設計上,由中央全責發放全民基本紅利是更公平合理的模式。

當然也可能有部分人擔憂,若每隔一段時間就普發現金,國庫吃不消怎麼辦?我們在先前的文章已經強調過,其實,以臺灣目前的財政狀況,完全有條件負擔週期性的現金發放。台灣政府仍有超過10%國債佔GDP比例的法定債務上限安全空間可以運用,比較鄰近的其他先進國家,臺灣的負債比例明顯偏低,可運用的財政迴旋餘地其實相當大。並可改革當前嚴重偏袒富人的台灣稅制,以建立有效稅收來源及財富再分配。

因此,我們完全有條件做到民生支出與其他重要開支的「既要又要」——既照顧民眾、又投資未來。只要妥善規劃財源、放寬財政紀律,制度化的普發現金政策完全能夠長期執行,而不是寅吃卯糧。我國絕對能更加靈活地規劃財源,更廣泛地利用財政赤字貨幣化等手段,並在經濟景氣好時,用超收稅收支應普發開支;景氣差時,容許適度舉債或動用預備金來支撐內需;同時推進稅制改革,提高富人稅負,建立更加健全的財政基礎。如此一來,制度化的普發現金,或甚至是無條件基本收入(以下簡稱UBI)不僅不會造成財政失衡,反而能帶來經濟成長,進一步充實稅收,形成正向循環。

應合理看待普發現金制度化的過渡性社會改良意義

盡管普發現金受到多數基層百姓歡迎,並且是當代台灣至關必要的政策發展可能性,但各界也存在不同雜音與質疑。除去我們先前已回應過的基本反普發現金論調以外,此處會再進一步地討論若普發現金成功制度化後,所可能產生的一些重要疑慮。

一些右翼人士往往認為UBI的不勞而獲會產生養懶人、削弱勞動意願的問題;給人錢不要求對價,會讓人失去工作的動力。然而,這種擔憂並未被事實經驗證實。實際上,許多基本收入試驗都顯示,當人們獲得基本收入後,就業行為未必會出現顯著下滑。最知名的例子是芬蘭在2017至2018年的基本收入實驗,當中隨機抽取2,000名失業者,每月發560歐元無條件津貼,持續兩年。結果發現,實驗組在勞動參與率、就業天數上與對照組幾乎沒有差異。既沒有更多人去工作,也沒有更少人工作。換言之,拿了錢並沒有讓人更「懶」。但有一項指標明顯改善:實驗組的生活滿意度和心理健康顯著高於對照組,領取基本收入的人報告自己生活壓力降低、有更高的幸福感,對未來更有信心,也較少感受到官僚體制的羞辱(例如不需要去頻繁驗證自己領失業金的身分資格)。顯示基本收入提升了人們的尊嚴和安全感。在更放鬆的心態下,他們雖未必立即找到工作,卻也沒有更加好吃懶做。

另一個容易被忽略的面向是,基本收入很可能會提高更多人的就業積極性。因為有了基本收入保障,勞工對抗壓迫剝削的底氣增加,可以更從容地尋找適合的工作,而不是迫於生計隨便接受低薪高工時的工作。這會促使勞動市場的「爛工作」改善自身條件,雇主若提供的待遇太差,勞工大可不幹,反正有基本收入撐著,不至於餓死。勞方談判力因此提高,長遠來看反而有利於整體勞動條件的提升。

有人會或許擔心,年輕人有了UBI便會乾脆賴在家;但實際上,一個缺乏健康消費能力和經濟平等條件的社會環境才是扼殺青年勞動動能的主兇。就看看中國現在的狀況吧,自房產泡沫破裂後,通縮困苦又缺乏社會保障之悲觀社會圖景催生了一大批啃老無業的爛尾娃,他們對未來失去信心,又對進修或就業能帶來的投報率無比失望,便選擇放棄自己的七情六慾和工作動力,成為真正意義上好吃懶做且低消費的行屍走肉。

在中國,躺平主義成為風氣(圖片來源:紐約時報)

在中國,躺平主義成為風氣(圖片來源:紐約時報)

以上道理不需要多少腦力也能簡單理解,UBI能給予青年的是更多選擇自由。打底的基礎生活保障能促使年輕人更願意投入進修充電、創業嘗試,或從事藝術創作、志工服務等原本因收入顧慮而難以行之的選擇或行動。更何況,臺灣目前所討論的一年幾千元、一萬元補助體量,完全也只是杯水車薪,遠不到讓人打算辭職不幹的程度。人們仍需工作來賺取額外收入,只是有了基本收入托底,提高生活品質與滿意度,也能有助於國民經濟成長。簡言之,「全民養懶人」是一種想像的危機,並未在那些實驗和國外實踐中大規模發生。

此外,我們也應牢牢記住台灣低薪血汗過勞的社會狀態,過勞猝死、心肌梗塞案例層出不窮,高工時與低薪壓得勞工喘不過氣。難道一定要讓人處於飢餓線,百姓工作才會賣力嗎?在爭取制度化普發現金政策之時,我們也應同時推動提高基本工資、縮短工時、強化工會權利等措施,基本收入將成為勞動者爭取自身權益的重要支柱,而非蠶食勤勞的洪水猛獸。

一些激進的進步團體則可能會擔憂,UBI將導致勞動者仰賴於政府發放的福利,從而失去抗爭意願;或是落實UBI將給予統治階級取消最低工資限制等重要改良政策的理由,會擠壓勞動者的既有權利。所以在能以激進辦法解決社會的核心病灶與矛盾之前,便必須根本反對普發現金等階段性改良政策的合理性。

這種論調跟上述認為基本收入會養出懶人的右翼歪理是一體兩面,都忽視或甚至鄙視著勞動者的能動性,將收入打底和行動意願劃作僵死的反比公式看待。

首先,目前整個人類世界都沒有一個國家達成過無條件、全民普發、週期化且具足夠金額保障基本生活的UBI政策,代表著現今仍尚未有一個國家之統治階級具備完整推行這項政策的意願。也就是說,建立一個充分有效之普發現金政策依舊是老百姓要自己團結起來爭取的目標展望,不能將其簡單歸類為統治階級惡意用於軟化社會矛盾的有效武器。而假如這項政策真能在資本主義制度下成功落實,也將會如上述一般,成為強化百姓抗爭的經濟支柱,絕非阻礙。

再者,一國統治階級確實可能會在支持普發現金的同時削減公共建設或其他福利政策支出,就如伊朗政府曾在2010年大規模削減能源與基本生活必需品補貼(例如能源、麵包等),並以此節省的資金,改以「普遍現金轉移」方式補償民眾。或是藍白營在726罷免投票前夕虛偽地以削減台電補助來做為普發一萬的財政來源。

然而,這些出於苛刻財政紀律所作出的開支削減僅代表著統治階級與既得利益者一方意願,完全不妨礙基層百姓在爭取制度化普發現金之時,又選擇同時捍衛自身既有的各項權利。對於一個真誠為人民謀福利的群眾性政黨而言,這種狀況並不是一個魚與熊掌不能兼得的問題,而是基層百姓到底有多少的抗爭實力,能有效對抗侵占人民利益的統治階級。道理同樣非常簡單,如果群眾缺乏戰鬥力,抗爭意願孬弱,則不需要UBI作為遮羞布,統治階級本來就會自行削減本國的福利政策支出或修惡各種保護勞動者權益的法律;反之,倘若群眾足夠強大,能夠有力組建群眾性政黨推動各種必要改革,便可達到「既要又要」,在把握基本收入的同時又維護既有權利,並再將此動能作為進一步發展變革的契機。

一個真誠的進步性團體,應該多加思考如何抓住各項政策展望或社會事件的正面內涵,去蕪存菁,並鼓舞群眾向前發展。而非看見當中的部分負面內容後便故步自封,加以排斥。

在矽谷右派菁英的一方,已有許多科技領袖,例如特斯拉執行長伊隆·馬斯克多次公開表示支持UBI,他認為在自動化與人工智慧興起下,未來「很有可能我們最終會實行UBI,因為自動化所致。我不確定除了這麼做還能怎麼辦」。2017年在杜拜世界政府高峰會上,馬斯克也強調UBI「將是必要的。機器人能勝任的工作會越來越多,人類能做但機器無法取代的工作會越來越少…這不是我希望發生的事,但我認為很可能會發生」。

OpenAI執行長、Y Combinator前總裁山姆·阿特曼同樣是UBI的積極倡導者。他早在2016年即於Y Combinator部落格撰文預測「隨著科技持續消除傳統工作並創造大量新財富,我相當有信心未來某個時點,我們會在全國範圍看到某種形式的基本收入」。並在一次接受媒體訪問時明言「人工智慧發展到某一程度後,政府將不得不大規模發放現金補助」,他估計這個轉折點可能在未來10年至100年間到來。

這兩位當代最知名的新興科技領袖都對科技資本主導經濟所帶來社會問題作出敏銳預見,不同於許多傳統資本家對技術失業的輕描淡寫,而是直言不諱地承認人工智慧和自動化將令千百萬勞工失去工作。連最為富有的科技資本家自己也認知到AI技術的發展不僅是經濟機遇,也潛藏著大規模失業和消費力萎縮的風險,需要超前思考應對方案。

世界資本主義正在不斷發展,而這種趨勢的結果是隨著科技不斷進步下,全球的貧富差距和資產集中問題也在不斷加劇。根據樂施會2025年的調查,全球最富有的1%有錢人自2015年以來至今共累積了33.9兆美元的財富,這筆財富足以消除全球貧困22次以上。在此期間,約3,000位億萬富翁的財富增加了6.5兆美元。且2024年全球億萬富翁的財富增加了2兆美元,增速為 2023 年的三倍;而生活在每日低於6.85美元貧困線下的人的數量自1990 年以來幾乎沒有改變,共依然高達44%的全球人口。這使得大多數基層或中產階級無法有效參與擴大消費,尤其在基層收入停滯或下滑情境下,實質消費能力被進一步壓抑。這種結構性失衡,不僅可能阻礙持續的生產擴張,也降低整體經濟效率與潛能釋放。

然而,那些科技資本領袖卻也迴避結構性的階級分析,甚至接受貧富差距的持續擴大。阿特曼便說過UBI的目的只是「只給底層墊底,不碰富人的上限」。他甚至預期UBI時代「財富不平等將變得更嚴重」,出現「兆萬富翁」也在所不惜。這種觀點暴露了這些科技巨頭的保守邏輯,富豪們願意施捨一定金額給全民維持基本生活,並以防一無所有的人民覺醒起來而起來反抗他們這些權貴階級,但前提是現行財富所有權體制不可動搖,巨額財富依然高度集中於資產階級手中。

在此方面,這些倍具前瞻的科技資本領袖確實是站在嘗試安撫人民之角度支持普發現金,寄望這能作為彌平消費萎縮問題的基礎。但事實是,只要那些用於創造財富的科技、要素與技術依舊壟斷於有錢人手中,作為他們獨有的資產,貧富差距、消費萎縮、失業陰霾便不可能得到根本性解決。

不論UBI是由誰來實施,單單靠發錢絕不足以解決結構性經濟問題。但正因如此,我們更應站在階段性改革的角度看待這項政策。相對於其他政策而言,UBI在台灣能實現的阻力或許更小、見效更快,適合作為突破口來凝聚民眾信心。等我們走出了第一步,藉此契機團結群眾,才更有實力推進更艱難的改革。那些激進的長遠目標雖值得嚮往,但若不從現實基礎動員大眾的步驟開始,則永遠只是紙上談兵。

能發多少?該怎麼發?

談到這裡,我們已經論證了法制化普發現金或UBI的合理性及必要性,那麼最重要的問題來了,該如何妥當規劃發錢的頻率與體量呢?

先來討論較簡單的頻率一方。鑒於前述,普發現金的一大目的是支撐基層家庭的生活開銷,降低這些人口的經濟壓力。他們的消費傾向往往是將大部分收入立即投入於食衣住行等基本生活所需,因此定期的小額發放較為適當。如此能使低收入家庭更好地安排預算,逐月用於日常支出,並減少一次性金額被儲蓄的可能,提高邊際消費傾向。有別於每年獲得一大筆補助可能被部分存下,按季或半年領取的補貼更可能直接進入消費循環,形成持續的內需拉動。長期來看,穩定的補貼預期可成為居民消費信心的支撐,給整個民生經濟做出有效的部分兜底。

在最理想的狀況下,中央政府若能以月或周的更短期單位做為發放頻率,則最能有效提振基層家庭的消費狀態。然而鑒於台灣政府從未有如此頻繁的普發現金經驗,則應先以每季作為單位發放會比較恰當。在我國行政單位熟悉普發程序與行政成本評估後,再以增加頻率。

接著談到數額部分,由於當中涉及較多數字計算,我們需先逐條挑出幾項重點數據作為計算基礎:

1.首先,據前文論述,台灣當前有著相當寬裕的財政空間,因此我們不妨先大膽假設以每年普發兩萬元新台幣現金為基礎,即每季普發5000元。此為國民黨普發一萬元方案的兩倍數額,並且每年發放。

2.以2024年台灣名目GDP規模25.55兆新台幣為基準,額外舉債4700億元作為普發兩萬的財政根基,則對應債務占GDP比變動約為1.833%。

3.再綜合中央政府公債餘額佔GDP比率上限不得超過40.6 %的法定要求,與據主計總處統計,以「預算編列」的方式來看,2024年中央政府在年度預算中所預估的公債餘額占前三年平均名目GDP的比率約為30.2%。將兩者相減,可知台灣國債的可編列空間當前仍有約10.4%安全空間可供運用。

4.台灣近五年來(即2020至2024)國債佔GDP比例是從2020年的32.1%下降到2024年的26.4%,總計減少5.7個百分點,為每年平均降低1.425%。

綜合以上,我們可以列出y=10.4-(1.833-1.425)x的簡單公式,當中x為普發一萬的政策實施年份,y為實施普發兩萬政策後所能剩餘的法定國債上限安全空間。即以我國既有法定債務空間減去每年普發二萬所增加的債務占比,由此得出此政策施行後的剩餘法定債務空間。

若以5和10年作為兩個政策施行年區間帶入以上公式計算,可算得台灣將仍有分別高達8.36%和6.3%法定債務空間可供運用。可見就算我們設計了一套較國民黨普發一萬方案更加大膽兩倍且制度性的普發現金計畫,即便經過5年和10年的兩個政策檢視年區間,也仍然相當安全。

進一步地來說,若我們提高台灣的法定國債上限,比照鄰近亞洲國家,如南韓54.5%、中國84.4%、新加玻174.9%的當前國債佔GDP比例相比,帶入上述公式計算,並也以十年為實施長度,和保留6.3%法定債務安全空間作為對比條件,則可提高至全台每人每季分別發得新台幣8,825元、17,100元、41,700元。

以上數據甚至尚未納入若加徵富人稅和優化政府行政效率、減少冗員、酬庸與貪腐浪費,以及普發現金乘數效果所能帶來的進一步財政空間,但已可見,我國擁有極大財政底蘊可用於制度化、週期化普發現金政策以扶助基層、刺激消費。然而如今在虛偽政客「對人民苛刻、對權貴慷慨」的雙標財政紀律下,許多我國的財政資源都淪於浪費或死水,並導致基層百姓繼續處於水深火熱之中。

這些大膽數據可能會進一步促使讀者產生對物價風險的擔憂,然而就如我們過去文章也已提及的現實條件可見,我國百姓的消費能力是處於萎縮趨勢:

「2025年5月,經濟部統計處公布全台零售業營業額為3,949億元,年減1.6%,連續第二個月轉負成長;汽機車、建材等耐久財銷售更分別衰退16.8%與7.6%,顯見消費信心受抑且動能不足。」

再者,根據中央研究院2024年的報告,台灣普發現金的邊際消費傾向約為 0.16(越接近0,代表人民儲蓄意願越高,有額外收入也會傾向儲蓄),也就是說大部分補貼只是被用於替代原本會花的開支。因此,當前台灣解決物價問題的辦法不該是進一步地抑制家庭開支,而是加緊刺激基層百姓消費,扭轉大眾的消費習慣。藉此活化經濟動能,帶動社會生產力,發揮乘數效果,才是正確方向。

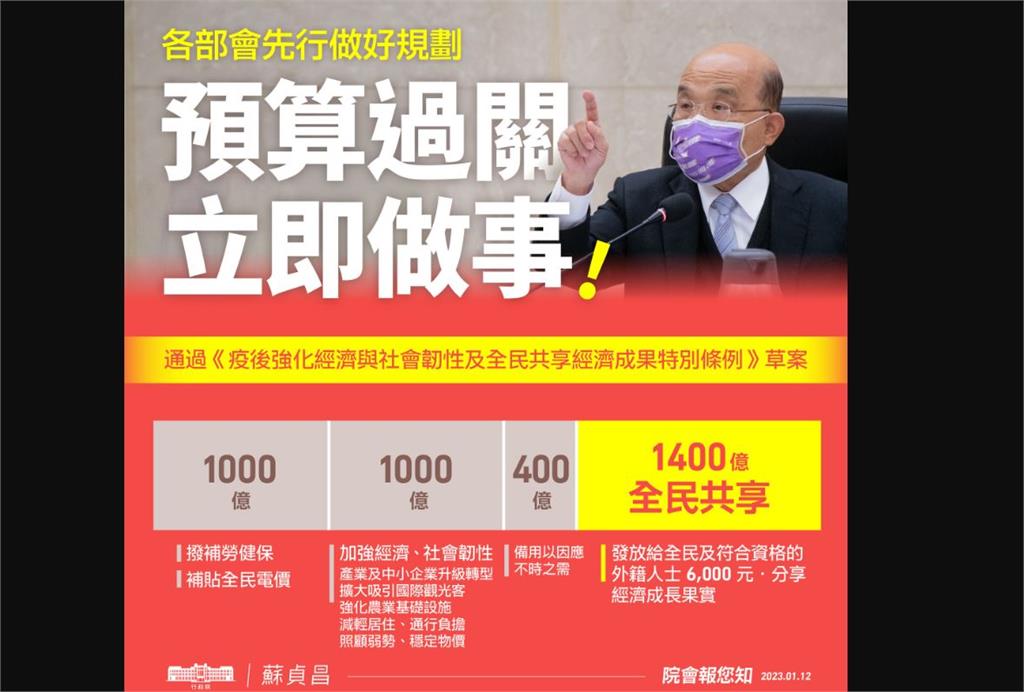

2023年,民進黨政府為支持民生經濟與共享經濟成長果實,普發現金6000元(圖片來源:蘇貞昌臉書)

2023年,民進黨政府為支持民生經濟與共享經濟成長果實,普發現金6000元(圖片來源:蘇貞昌臉書)

昂首向前爭取基本收入

經過前文的鋪陳,可以明確看出制度化普發現金或UBI對當前臺灣社會立刻紓困提振消費、幫助大量基層民眾喘口氣的必要性。然而,我們也必須承認,光靠普發現金並不能從根本上解決所有經濟結構問題,則是應把爭取基本收入作為長遠社會改革的起點,同時搭配其他更深層的轉變。只有如此,這項政策才能既發揮當下效益,又為未來變革鋪路。

制度化普發現金是必要但仍不充分的階段性進步措施。我們前面討論過,每季定期補貼將直接強化內需,使民間消費成為經濟支柱。事實上,今年初藍白營提出的每人1萬元現金,在民間引發高度支持,就是基層對生活壓力感同身受的反應。

然而,基本收入不能單獨解決所得不均和低薪困境。它緩解了勞動者的燃眉之急,卻無法逆轉長期的財富集中趨勢。正如我們引用的芬蘭基本收入實驗所示,領取基本收入確實提升了參與者的幸福感和安全感,他們對未來更有信心,壓力也減輕了;但就業行為並未顯著改變。換言之,發錢可以解燃眉之急,卻不會自動消除壓榨勞工的結構性問題。因此,我們在爭取普發現金的同時,也要著眼更全面的改革。

為確保普發現金政策長久可行且不削足適履,政府必須在財政布局上有所作為。臺灣目前的財政空間其實足以支撐定期發放補貼,只是多年來迷信緊縮、揮霍錯置資源。我們需要開源與節流並舉,一方面,大幅改革偏袒富人的租稅制度,讓巨富與大企業承擔合理稅負;另一方面,去除多餘的人力與行政程序,推動公務流程整合、裁減重複單位與冗員、降低不必要的行政支出,並透過引入數位化與自動化工具提升辦公效率。如此一來,不僅能節省大量經費,同時提升政策執行速度與品質,使得資源得以挪移到全民現金紅利及其他社會保障上,真正讓政策落實於人民。

同時,「開源」更是重中之重。截至2022年,我國租稅負擔率僅14.2%,遠低於先進國家水準;換言之,我們的財政稅基明顯偏窄,長期縱容有錢人繳稅過少。因此,政府應當果斷提高高所得者稅率、恢復遺產贈與稅的累進性,並針對資本利得等富人收入來源課以適當稅負。透過「向富人多課稅、向勞工多補貼」的再分配,我們有條件做到民生支出與公共建設兩者兼顧——既發錢給全民提升消費力,又不犧牲基礎建設和長遠投資。只要意志堅定、規劃妥當,財政紀律不應淪為踐踏民生的藉口;相反的,基層百姓則應該替政府建立一套服務於人民福祉的正確財政紀律邏輯。畢竟,政府每年浪費在不必要領域的經費極為可觀,只要擺對優先順序,完全能騰出資金實施制度化普發現金,同時繼續推動公共建設與社福擴張。

進一步說,我們不能僅滿足於在分配層面做文章,而迴避更根本的結構性矛盾。當前社會最大的矛盾在於社會財富的生產泉源和分配權力被極少數人壟斷。前面已提到,大量社會財富、技術與資本掌握在極少數富豪手中,導致貧富差距越拉越大,勞動人民的相對處境日益惡化。財富高度集中與廣泛貧困並存,正反映當今資本主義體制下分配機制的嚴重不正義。在臺灣,情況同樣不容樂觀:多年來企業利潤屢創新高,但勞工實質薪資幾乎未動,加上炒房炒地和金融投機收益大多落入權貴之手,使得貧富差距擴大、年輕世代向下沈淪。

因此,即便我們實行了制度化普發現金,也必須清醒地認識到:這僅是為被壓榨大眾爭取一份基本紅利,並不能從根本上改變富者愈富、貧者愈貧的走向。如果我們不在生產領域和財富所有權結構上尋求變革,讓更多人分享技術進步與資本增值的成果,那麼普發現金終究只是資本主義社會的止痛藥,無法避免經濟持續朝向對少數人有利的失衡。基本收入不是終點,而是起點。它既是改善民生的手段,也是凝聚群眾力量的武器。

基於上述認知,我們在昂首爭取全民基本收入的同時,也要著眼更長遠的基層政治力量建設。不論是制度化普發現金,還是提高富人稅、擴充社會福利,這些主張在藍綠白傳統政壇內部都難有積極支持者。藍綠白三黨皆親於財團,三者都不可能主動觸碰社會財富分配的核心矛盾。我們不能指望統治菁英心血來潮發善心解決問題,而必須依靠人民自己組織起來向上爭取。回顧此次726大罷免事件,中間選民因現金普發而走出家門投票的現象,證明了民眾一旦認識到切身利益所在,就有能力透過集體行動改變政治走向。

我們要以此為契機,連結各行各業的勞工、年輕世代與受壓迫族群,逐步構建出屬於勞動人民的政治勢力。有了這股自主力量撐腰,我們才能在爭取到普發現金之後,繼續推動更大膽的改革——包括要求企業提高工資、縮短工時,實行對於社會整體發展更有益處的稅制改革,甚至探索使社會財富與經濟發展民主化,讓科技進步造福所有人,而非帶來更大貧富差距和社會不公的新途徑。總之,未來臺灣的出路,不是在藍綠白惡鬥下原地打轉,更不是聽任財團宰割,而是在於基層團結起來改變遊戲規則。讓我們以制度化普發現金為第一步,昂首向前,爭取屬於自己的經濟尊嚴與政治力量!

台灣無條件基本收入遊行(圖片來源:UBI TAIWAN)

台灣無條件基本收入遊行(圖片來源:UBI TAIWAN)