作者:Ciaran Mulholland 2025年7月20日

譯者:李紅光

本文為對大衛·梅西所著《法蘭茲·法農:他的一生》一書的評論,最初刊登於愛爾蘭社會黨網站(2002年4月30日)。該書由倫敦Granta Books出版社於2000年出版(2001年推出平裝版)。

1960年代末期,法蘭茲·法農的名字與「第三世界」的武裝革命思想聯繫在了一起。正如他的傳記作者大衛·梅西在新書《法蘭茲·法農:他的一生》中所寫道:

「在人們看來,法農成了『暴力的使徒』,是一位預言第三世界暴力革命的『先知』,這場革命對西方的威脅程度甚至被視為超越了共產主義;同時,他也成了『第三世界主義』的代言人。這種第三世界主義認為,社會主義,甚至整個世界的未來不再掌握在工業化國家的無產階級手中,而是在那些被剝奪一切的受苦大眾手中。」

曾有一段時間,法農是廣為人知的人物,他的思想產生了深遠影響。然而時至今日,儘管他的著作銷售情況尚可,而且在學術界曾引發過一波小規模的研究熱潮,公眾對法農的記憶卻已漸趨淡薄。梅西的這部傳記或許能改變這種狀況。該書內容出色且詳盡,全面講述了法農這位精神科醫師、革命家和作家的一生,以及他這個不斷發問的人所走過的道路。

成長歲月

法農於1925年6月20日出生在加勒比海的馬丁尼克島。當時馬丁尼克是法國殖民地,由少數白人殖民者統治。不過,法農家境相對優渥,得以送他進入當地的中學就讀。要知道,在當時只有約4%的黑人兒童能夠享有這樣的機會。

在中學期間,法農受到艾梅·塞澤爾的影響。塞澤爾是「黑人性」思想(一種黑人的革命覺醒意識)的提倡者。後來,塞澤爾加入了共產黨,但後來又轉向右翼並創立了馬丁尼克人民黨。隨著時間推移,他成為島上舉足輕重的政治人物,並且這種影響力持續了數十年。

法農在17歲時離開了當時由維希法國傀儡政權控制的馬丁尼克,乘坐一艘敞篷小船前往多米尼克島,加入了自由法國軍隊,在北非和法國參軍作戰,期間曾負傷並獲授勳章。他在馬丁尼克的成長過程、軍旅生涯中,以及他在參與解放運動時,於法國街頭所遭遇的種族歧視經歷,深深地塑造了他的政治觀點。

精神科醫師法農

退伍之後,法農接受了醫學培訓並專攻精神病學。在法國受訓期間,他受到加泰隆尼亞籍精神科醫師弗朗索瓦·托斯凱勒斯(Francois Tosquelles)的影響。托斯凱勒斯年輕時曾是加泰隆尼亞民族主義的支持者,但西班牙內戰爆發時,他成為「馬克思主義統一工人黨」(POUM)的積極成員。他在阿拉貢戰線服役,協助建立了精神醫療系統,並負責為機槍隊和坦克部隊挑選士兵。1938年初開始,他主管整個共和軍的精神醫療。共和國戰敗後,托斯凱勒斯徒步翻越庇里牛斯山逃到了法國。

法農在學習和行醫時表現出勤奮刻苦的精神,也是位理想主義色彩濃厚而勤勉的醫生。他參與了一系列創新運動,致力於為精神科患者引入更人道的治療方式。

法農主要以醫學手段治療精神疾病,但他也善於將患者的症狀置於社會脈絡中加以分析。即便到了今天,也並非所有醫生或精神科醫師都能輕易做到這一點。

他沒有追隨當時風靡一時的弗洛伊德精神分析法,弗洛伊德及其門徒一向對政治抱持「遙遠觀望」的態度(例如一件著名事件是,弗洛伊德曾在納粹即將掌權時勸告他在德國的追隨者靜觀其變)。然而,消極袖手旁觀與法農的性格格格不入,此時,他已對法國以及主流醫學與精神病學日漸失望。1954年,那怕是陰錯陽差也好,刻意選擇也罷,他接受了一份在當時仍屬法國殖民地的阿爾及利亞的工作職務。

在阿爾及利亞任職期間,他繼續了開創性的嘗試,協助建立非洲第一家精神科日間醫院,並嘗試引入社會性治療手段。然而不久過後,法農的注意力便被外界局勢所吸引。當他抵達阿爾及利亞時,獨立戰爭已如火如荼地展開。起初他選擇祕密參與其中,隨後則改變為公開投入,加入了阿爾及利亞主要的民族主義團體——民族解放陣線(FLN)。

法農(Frantz Fanon)和他的醫療團隊在阿爾及利亞布利達-若因維爾精神病院工作,他於1953年至1956年期間在此工作。(圖片來源:法農檔案/IMEC)

法農(Frantz Fanon)和他的醫療團隊在阿爾及利亞布利達-若因維爾精神病院工作,他於1953年至1956年期間在此工作。(圖片來源:法農檔案/IMEC)

阿爾及利亞戰爭

阿爾及利亞獨立戰爭在官方紀錄中始於1954年,但實際上早在這之前許多年就已經開始。一位阿爾及利亞小說家如此描述1945年的歐洲勝利日:

「5月8日分別對法、阿兩地意味著截然不同的兩件事。在法國,它象徵著解放的狂喜;在阿爾及利亞,它意味著鎮壓的恐怖。在短短三天內,在阿爾及利亞東部三座名叫塞提夫、蓋爾馬、赫拉塔的小鎮上,約有25,000至40,000人遇害……無論生者還是死者,人們都被拋入深不見底的裂谷之中。」

這場殘暴的屠殺,是對先前民族主義者殺害約兩百名歐洲殖民者的報復。在這次「獵捕阿拉伯人」的行動中,獲釋的義大利戰俘也加入了警察、軍隊和武裝殖民者的行列。

然而,這一事件在法國本土幾乎未見報導。法國共產黨(PCF)的《人道報》僅稱:「一些『法西斯挑釁者』先向穆斯林開火,穆斯林隨後進行了反擊,造成大約一百人死亡。」

在這場可怖鎮壓之後,少數幾支游擊隊在山區成立,但直到1954年才爆發全面的衝突。這場未正式宣戰的戰爭持續了八年之久,代價極其慘重。一百萬名法國徵召兵被派往阿爾及利亞作戰,其中兩萬七千人再也沒能返回。阿爾及利亞方面的傷亡人數至今不詳:法國方面承認約十四萬一千名戰鬥人員陣亡,而阿爾及利亞方面則聲稱有一百萬人喪生。

法農最初為FLN負傷的戰士提供治療,此後成為FLN所屬報紙的一名記者。不久後,由於自己的性命受到威脅,他被迫辭去醫療職務並離開阿爾及利亞。他輾轉非洲各國首都,充當宣傳革命的巡迴大使,並在各種國際會議上擔任FLN的發言人。

他曾至少躲避過一次(發生在羅馬的)暗殺,但最終還是英年早逝,死於疾病。他患上白血病,於1964年12月6日在華盛頓病逝。

就在他的死訊傳到巴黎的那一天,警方查禁了他最著名的著作《大地上的受苦者》,理由是該書威脅國家安全。法農的遺體由美國空運回北非,在突尼西亞與阿爾及利亞之間高度戒備的邊境秘密運送,最終於夜色中葬在了被佔領的領土上。

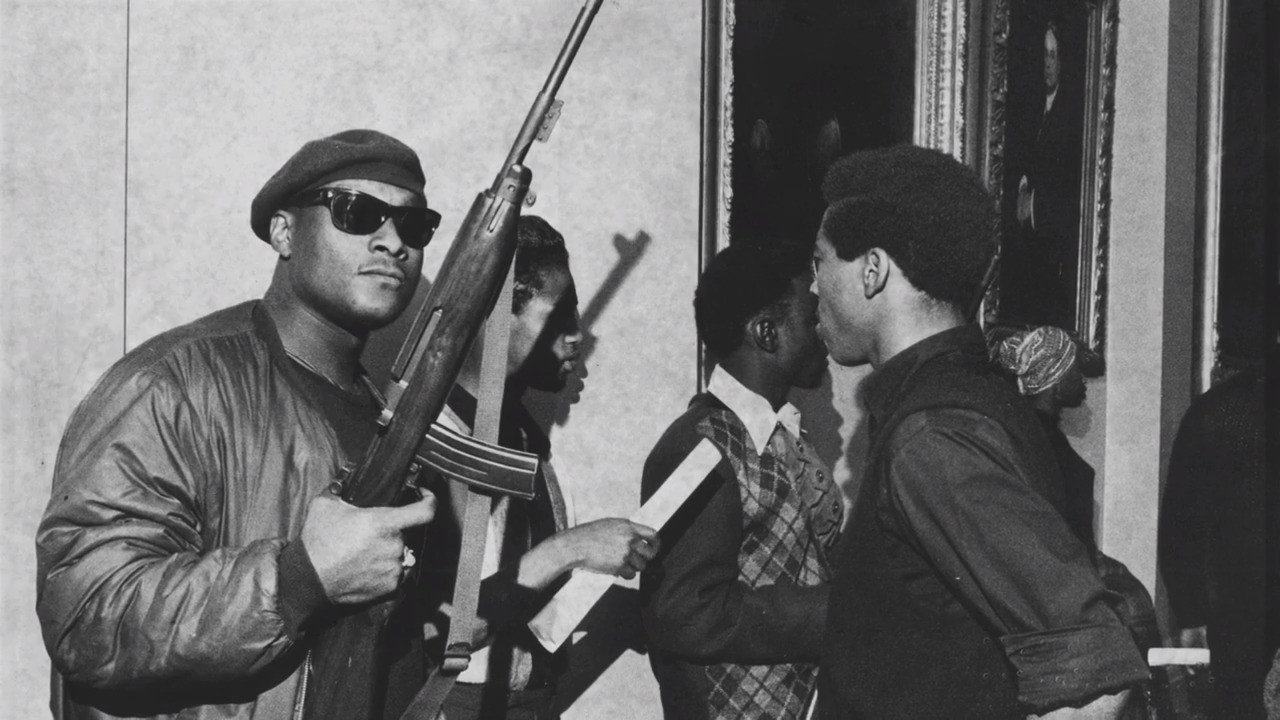

(圖片來源:voidnetwork)

(圖片來源:voidnetwork)

法蘭茲·法農的思想

法農雖然英年早逝,但一生中創作了大量令人印象深刻的著作。他的第一本書《黑皮膚,白面具》對殖民體制下的心理現象進行了探討。隨後,他出版了《垂死的殖民統治》(又名《阿爾及利亞革命第五年》)。此外,他的一部文章集《走向非洲革命》則是在他去世後才出版的。

《大地上的受苦者》是他最著名的作品,部分原因是尚-保羅·薩特曾為該書撰寫了一篇激昂的序言。正是這部作品奠定了法農作為暴力革命鼓吹者的名聲。該書的英譯本於1965年問世,在一年內重印了七次;此後,這部作品又被翻譯成17種語言。

儘管法農在逝世後備受推崇,但事實上他生前對FLN發展路線的影響其實微乎其微。他的著作在他去世後才產生更大的影響力,而且主要是在阿爾及利亞和法國以外的地方。尤其在1960年代末,各種五花八門的運動和團體都曾借用過他的名字和思想。

在美國,「黑豹黨」領袖斯托克利·卡麥克爾宣稱法農是他的「守護神」之一;另一位領袖埃爾德里奇·克利弗則誇口說:「每一個屋頂上的兄弟都能引述法農的話。」(儘管如此,法農絕對稱不上是黑人民族主義者。)

1968年,一位記者在約旦探訪巴勒斯坦游擊隊時注意到,他們收藏了法農的《大地上的受苦者》、《毛語錄》與雷吉斯·德布雷采訪古巴游擊隊的作品。1960年代末,古巴出現了一個名為「黑人力量運動」(Movimiento Black Power)的團體,其成員留著非洲式髮型,在短暫的期間裡曾討論著法農及其他黑人作家的思想,直到該團體在1971年被當局取締。同樣在1968年,魁北克分離主義組織「魁北克解放陣線」(FLQ)的一名發言人自稱是「一個魁北克無產者,美洲的白人『黑鬼』,『大地上的受苦者』之一」。

20世紀60年代末到70年代初是革命劇烈動盪、政治局勢混亂的年代。大量「新」思想與「正統」的馬克思主義競相角逐陣地。曾有一段時間,阿爾及利亞與古巴一樣,被部分人是視為為僵化的蘇聯及其附庸國所奉行的「共產主義」提供了一種替代模式。

當時,那些真正奉行馬克思主義、致力於走群眾路線尋求工人階級解放的左翼力量弱小、影響有限。在這種情況下,各種外來思潮蜂擁而至也就不足為奇了。毛主義在許多國家發展成為大規模或半大規模的政治力量;「格瓦拉主義」(游擊戰路線)引導了一代拉丁美洲的激進分子走出城市、進入山區;而「第三世界主義」則誤導了成千上萬的人。

法農對於社會中哪些階級應當引領革命有著非常明確的見解,但這些思想與馬克思主義完全相悖。他確實讀過馬克思的著作,偶爾也引用馬克思,但他的思想更多地受到薩特存在主義現象學的影響。所謂「第三世界主義」誇大了農民以及殖民地和前殖民地世界中被剝奪一切的底層民眾(即流氓無產階級)的作用,同時淡化了工人階級(無產階級)的作用。

法農或許有所偏誤,但他的結論源自親身經歷的痛楚。阿爾及利亞革命過程中,法國共產黨和法國社會黨扮演了負面的角色。1945年5月,阿爾及利亞分離主義者舉行示威時,法國共產黨與阿爾及利亞共產黨聯合發佈傳單,譴責示威的組織者是「希特勒式的挑釁者」。在隨後的多年裡,他們對阿爾及利亞革命者始終保持著敵視態度。1954年阿爾及利亞戰爭爆發時,時任法國內政部長的人,正是日後成為法國「社會黨」總統的弗朗索瓦·密特朗。他直言不諱地聲稱阿爾及利亞是法國的領土,而且將永遠如此。

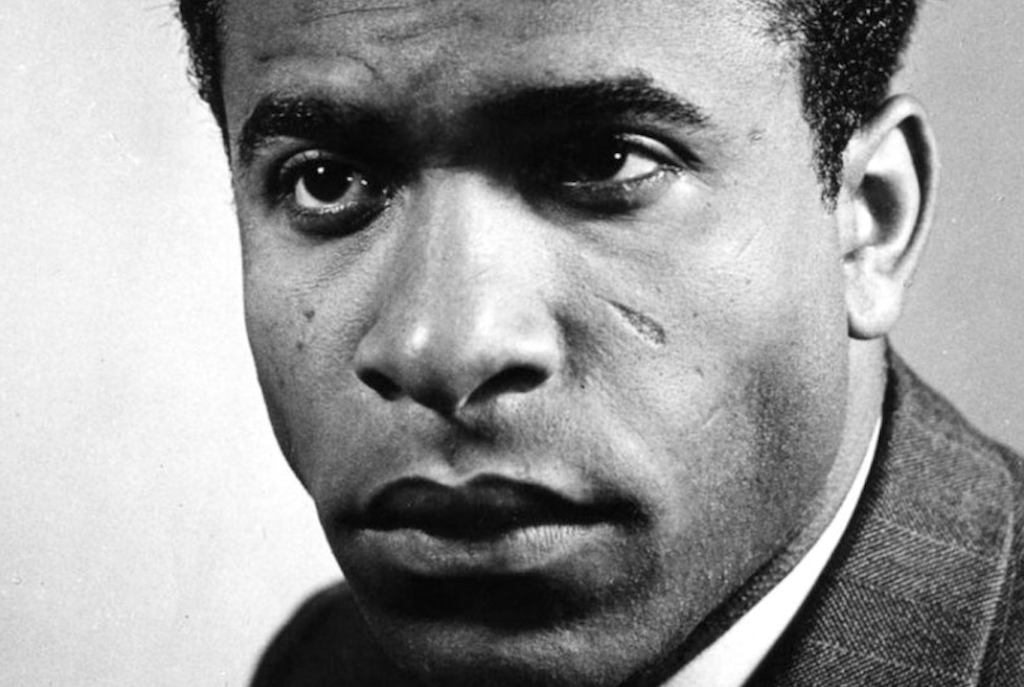

1959 年,法農 ( Frantz Fanon ) (圖片來源:thetricontinental)

1959 年,法農 ( Frantz Fanon ) (圖片來源:thetricontinental)

法農的遺產

如果法農能夠看到阿爾及利亞鬥爭的結果,他一定會極為失望。阿爾及利亞革命並未開啟民主社會主義的新紀元,而這個國家如今陷入了伊斯蘭原教旨主義者與軍事政權血腥廝殺的動亂之中。諷刺的是,信奉伊斯蘭原教旨主義的「伊斯蘭拯救陣線」(FIS)援引法農有關革命暴力的論述,為他們攻擊阿爾及利亞政權的野蠻行徑進行辯解。

阿爾及利亞革命未能給窮苦大眾帶來福祉,而FIS同樣也不會實現這一點。和其他地方的伊斯蘭原教旨主義勢力一樣,FIS代表的是一股反動力量;它之所以能獲得社會基礎,只是因為伊斯蘭世界中的那些群眾性共產黨和社會主義政黨相繼背叛了人民罷了。民眾所遭受的苦難,唯有依靠真正的社會主義才能解決,而絕非伊斯蘭教可以給出答案。

法農去世後,他的法國妻子喬西繼續留在阿爾及利亞。1988年,她親眼目睹軍隊在她公寓樓下的街道上向示威的工人和年輕人開槍鎮壓。據說當時她在陽臺上長嘆道:「唉,法農——又是那些大地上的受苦者啊。」阿爾及利亞革命所走的道路令她深感絕望,而這據稱也是她不久之後選擇自殺的原因之一。

如果法農的生活與工作能給我們任何啟示,那便是:一味被動觀望的生命並非真正充實的人生。他既是思想家,也是行動者。在他去世前幾天所寫的一封信裡,他概述了自己的哲學:

「在這個世界上,如果我們不首先成為某項事業——人民的事業,正義與自由的事業——的僕從,我們便毫無意義。」

法農的思想也許有瑕疵,但最重要的是,他始終是一名戰士。我們都應當銘記法農第一本書中的最後一句話:「我最後的祈禱是——噢,我的身體,讓我永遠成為一個不斷發問的人。」